This post is also available in: English (英語)

メトロイドヴァニアのインディーゲームとして、前々から滅茶苦茶評価が高くて気になってた『Momodora: 月下のレクイエム』。正直言うと、筆者はメトロイドヴァニア系統のゲームをこれまで一切プレイしてこなかった。

「方向音痴にはキツそう……」

「アクション苦手なんよなぁ。反射神経ないし」

「なんか地味」

と思って敬遠していたのだ。

そんな筆者による、体当たりレビューをお届けする。

無駄の一切ないミニマムなステージ構成が、ゲーム体験の濃さと満足感を高めている。

・反射神経不要。観察しろ。考えろ。突破しろ。

・地味さこそが、「キャラクターを操作する作業」の没入感を高めている。

ミニマムさが生む計算され尽くした密度

ネタバレするわけにはいかんので全体マップは掲載しないが、このゲームのマップは異様なまでに小さい。

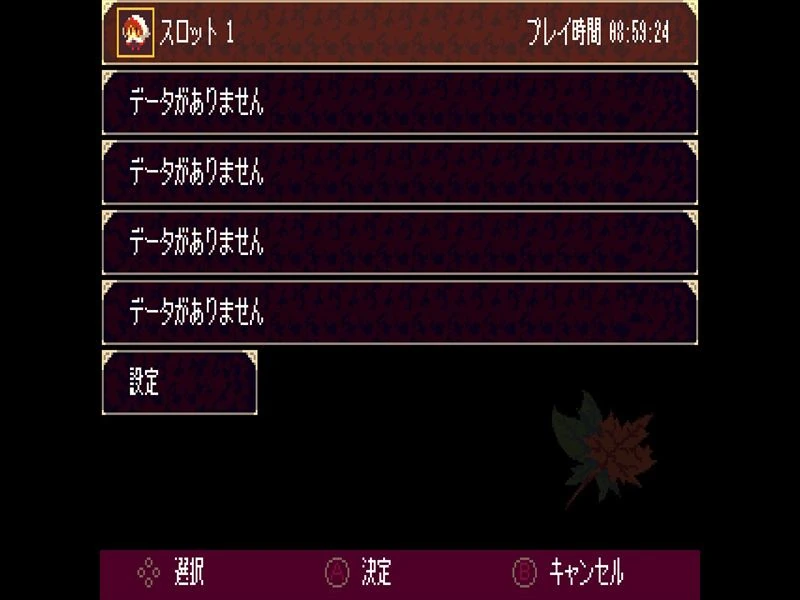

プレイ時間もそれに比例して短く、超方向音痴な筆者ですらギリギリ9時間かからなかったくらいのボリュームだ。

道には迷いにくい。

「え!じゃあボリューム少なくて損するんじゃないっすか!?」と思われる読者諸氏もいられるだろうが、安心して欲しい。

これこそが、このゲームの面白さの第一の秘密だ。いっしょにこの謎を解き明かしに行こう。

全ての場面が”ゲーム性”を提供するデザイン

下の画像を見て欲しい。

これはチュートリアルを抜けた直後あたりの場面だ。

右上にいるインプ(ポニテが可愛い)は毒の詰まった瓶を投げつけて攻撃してくる。毒のスリップダメージは文字通りの致死性を誇り、しかもこの時点の主人公の回復アイテム使用回数はたったの二回。

MOMODORAでは回復アイテムは次のセーブポイントまで補充できないシステムなため、ここで毒瓶に当たることはジリ貧からのゲームオーバーを意味する。

つまり、ここでプレイヤーに課される命題は「時間をかけてもいいから慎重に動き、毒瓶を避けろ」だ。

一方、右下にいるインプ(盾で体を防ぎきれてなくて可愛い)は鉄壁の防御力を誇り、正面からの攻撃を全て完全に無効化してくる。しかもこいつは出の速い近接攻撃をしかけてくるため、こちらの攻撃はノーダメージなまま、連撃でダメージを蓄積させられる。

よって、ここでプレイヤーに課される命題は「思い切ってアクロバティックに動き、盾をかいくぐれ」だ。

お分かり頂けただろうか?

「時間をかけてもいいから慎重に動き、毒瓶を避けろ」

「思い切ってアクロバティックに動き、盾をかいくぐれ」

チュートリアル直後の、いわば助走段階のステージからして、極めて「ゲーム的」なジレンマをプレイヤーが味わえるように、敵やギミックの配置に工夫が凝らされているのだ。

そして驚くなかれ、このジレンマが特に用意されていない、言わばただのつなぎのステージは一部の演出を除き一切存在しない。

最初から最後までジレンマたっぷり!!である。

無駄のなさが生む、極度に濃縮された試行錯誤体験

このゲームは一つ一つのステージが極度に短く、マジで一瞬で終わる。

そのたびにプレイヤーは新たなジレンマに挑み、乗り越え、特殊効果を持つアイテムを獲得し、その先でまた新たなジレンマに出会う……ということが矢継ぎ早にやって来る。もはやジレンマのわんこそばである。

そのため、冗長さに退屈する瞬間が無い。極度に短いインターバルで試行錯誤を繰り返すため、目の前のことをポンポンやっていたら、いつの間にかぶっ続けでやってクリアしてしまうゲームなのだ。

「最後まで退屈する瞬間が無かった!大満足!」という経験を作り出すことこそ、このゲームのコンセプトなのではないかと思えてくる。

その証拠にSteamレビューやAmazonレビューを見てみて欲しい。

皆、一様に「満足感の高さ」を高評価理由に挙げている。

この満足感は、ただのバズによる結果論ではない。

満足できない瞬間を全て捨て去り、満足できる経験だけを圧縮抽出することに特化したことによる、計算され尽くした満足感である。

反射神経の必要性を極度に排したアクション

このゲームには、いわゆるパリィやジャスト回避、無敵フレームの利用といった、反射神経を要求される操作がそもそも無い。一部動く足場の上をジャンプするステージも用意されているが、ごく一部のステージにほんのアクセント程度に配置されているだけだ。

このゲームに有るのは観察による試行錯誤と装備品の適切な使い分けだ。

ネタバレにならないよう、試行錯誤中にあった一場面を紹介しよう。

「どうやらこのボスには毒が有効らしい。弓に毒を付与してみるか。」

「無限湧きしてくるモンスターも、わざわざ近づいて攻撃しなくても、遠距離から弓でチクチクしてれば倒せるな」

「ん?もしかして毒の弓を連射したらヌルゲーか?このボスは?」

というように、

- 毒が有効なこと

- 無限湧きする雑魚がいて接近するのは危険なこと

を観察し、

「だったら遠距離から弓で削ればよくね?」

と考え、実行に移すのが、このゲームのアクションだ。ここに反射神経の要素は無い。

有るのは敵の行動を見切り、最適な行動パターンを探し出すことだ。

安全地帯はどこにある?攻撃と回避はどう両立する?被弾のリカバリー用の回復を重視するか、火力を高めてゴリ押すか?

MOMODORAのアクションが「軽快」と評されることが多いのも、「プレイヤーが自分自身で考えた動きを、その場で実験できるように」する方向で最適化ていっした結果だと思われる。

地味さが生む没入感

MOMODORAの美術は、全体的に彩度を抑えたトーンで統一されており、画面の点滅やド派手なエフェクトは無い。

BGMも同じく、環境音楽のような静かな音楽が数パターン流れるだけだ。ボス戦も、極度に激しい盛り上がりのある曲というわけではなく、静かに緊張感を煽る曲となっている。

これがMOMODORAならではの世界観の構築に寄与しており、『静けさの中に潜む不気味さ』、『穏やかに終わりゆくディストピア』的な世界を形作っている。

NPCがやたら悲劇的な最期を迎えたり、普通にやっていたらBADエンドに直行するところも、静かに終わりが近づいてきてしまう恐怖を暗示させる。

世界観にブレがなく、変にメタネタに走ったり突拍子もないギャグを挟んだりもしないため、MOMODORA世界に浸ることができる。

これは、ストーリーテリングとしての世界観だけでなく、ゲーム性にも影響を与えている。

先述したように、MOMODORAの核は観察と試行錯誤だ。ぶっちゃけ、よく見てじっくり考えているところに派手な演出をされると気が散ってしまう。MOMODORAの「地味さ」は「考える」ことを阻害しないためのデザインなのだろう。

一番面白いところを磨き抜くために、それ以外の部分を極限までヤスリにかけて容赦なく削ぎ落す。

MOMODORAの世界観が抱える非情さは、このゲームのデザイン志向そのものと根を同じにする非情さだ。

まとめ:計算され尽くした「考えるアクション」がやりたいなら、やろう!!

まとめると、このゲームはプレイヤーの満足感と試行錯誤体験の濃度を最大化することに、極限まで特化した「考える」アクションゲームだ。

そのため、プレイしている時の感覚としては、上質なシミュレーションゲームをしている時のような頭の使い方に近い。

派手な演出や大掛かりなストーリー、スピード感あるアクションを求める人には向かないが、「ジレンマと向き合う」という最高にゲーム的な時間を味わいたい人にはおすすめできる。

なお、本ブログではIndieGame100と題して、インディーゲームをひたすら100本クリアしてレビューしていく体当たり企画をスタートさせました。宜しければこちらも是非どうぞ。

んでは!よきゲーマーライフを!!

お読み頂きありがとうございました!